CATEGORY コーポレートガバナンス

-

【企業向け】誹謗中傷に対する開示請求とは?費用・手続き・期間をわかりやすく解説

近年、SNSや口コミサイトにおける企業への誹謗中傷・風評被害が増加しています。根拠のない投稿がネット上に広がり、企業イメージを損なうケースも珍しくありません。

こうした書き込みを放置すると、採用活動への悪影響や顧客離れ・売上低下といった実害に発展する可能性もあります。特に中小企業では、ひとつの風評が経営に致命的なダメージを与えることもあるため、迅速な対応が重要です。

そこで今回は、「誹謗中傷の投稿者を特定するための開示請求(発信者情報開示請求)」について、企業向けにわかりやすく解説します。

また以下の資料では、中小企業の経営者、コンプライアンス対応部署の方に向けて、情報漏洩への対策マニュアルを紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

-

統合報告書はどう作る?作成ポイント、有価証券報告書との違い、優れた事例などを解説

統合報告書は、財務情報だけでなく、ビジネスモデルや戦略、ガバナンス、人的資本、サステナビリティといった“非財務”の要素もあわせて伝える総合レポートです。企業が中長期的に価値を生み続けられるかどうかを、多面的に評価できるのが特長になります。

言い換えれば、従来の「通信簿」が成績(財務情報)のみを示していたのに対し、統合報告書は企業の人物像(非財務情報)まで描かれた“立体的なプロフィール”です。投資家や金融機関だけでなく、取引先や採用候補者にとっても、企業の現在地と将来像を理解するうえで重要な資料となります。

一見すると上場企業向けと思われがちです。しかし実は中小企業こそ、統合報告書を「与信」「資金調達」「採用」などの場面で自社の信頼性を示す武器として活用できます。

-

社外取締役はどう探せばいい?社内との違い、報酬、見つけ方まで簡単に解説

企業のガバナンスを強化するうえで「社外取締役」の存在は重要です。大企業だけでなく、中小企業やベンチャーにおいても、経営判断に多様な視点を取り入れるために社外取締役を置く動きが広がっています。

しかし、実際に導入を検討すると「社外取締役と社内取締役は何が違うの?」「どんな人を選べばいいの?」「報酬や任期はどうなっているの?」といった疑問が出てくるものです。

この記事では、社外取締役の基本的な役割や社内との違い、設置するメリット・デメリット、実務的な設置ルールや登記の流れまで、わかりやすく整理しました。

-

【中小企業も無視できない】CSR(企業の社会的責任)の重要性を知って、実践に生かそう!

「CSR(企業の社会的責任)」と聞くと、少し難しく感じていませんか?

「大企業がやることで、コストがかかるだけでは…」そんなイメージをお持ちの中小企業の方も少なくないかもしれません。

しかし、CSRは企業の未来を支える「投資」であり、身近なところから始められる成長のチャンスです。社会からの信頼は、企業の価値を高め、新しいビジネスの機会を創り出します。

-

内部統制(J-SOX)の3点セットは中小企業にも必要?作成のポイントも解説

企業の健全な経営に不可欠とされる内部統制。

特に上場企業等に適用されるJ-SOX(内部統制報告制度)では、「3点セット」と呼ばれる文書の作成が求められます。

この記事では、内部統制の3点セットが具体的にどのようなものかを、サンプルも紹介しながら解説しますので、ぜひこの機会に理解を深めてください。

また、多くの中小企業の経営者が抱く「3点セットは自社にも必要なのか?」という疑問にも答えるべく、作成義務の有無から、導入することで得られるメリットなどについて、詳しく掘り下げていきます。

-

中小企業経営者こそ知っておこう!コーポレートガバナンス報告書の作成・活用まで

「コーポレートガバナンス」と聞くと、大企業や上場企業の話だと感じる中小企業の経営者の方も多いかもしれません。

しかし、実はこの概念こそ、私たち中小企業が持続的に成長し、地域社会からの信頼を勝ち取るために不可欠な要素なのです。

とくに、取り組みを具体的に示す「コーポレートガバナンス報告書」は、単なる形式的な書類ではありません。自社の経営体制を見直して透明性を高め、金融機関からの融資や優秀な人材の確保へとつながる、未来への羅針盤となり得ます。

この記事では、中小企業向けに、コーポレートガバナンス報告書の基本から、効率的な作成・活用方法までをわかりやすく解説します。

-

誹謗中傷はどこからが罪になる?中小企業が知るべき法的基準と対処法を徹底解説

現代のデジタル社会において、SNSや匿名掲示板はビジネスチャンスを広げる一方で、誹謗中傷が瞬時に拡散されるリスクも持ち合わせています。

中小企業は、大企業に比べて専門部署やリソースが限られているため、いざ誹謗中傷の被害に遭った際に、適切な対応を取るのが難しいと感じるかもしれません。

この記事では、誹謗中傷の法的定義や、どこからが罪になるのかという具体的な基準をわかりやすく解説します。

誹謗中傷の被害に遭ってしまった際の証拠保全の方法や相談先、被害を未然に防ぐための社内対策まで、実践的な対処法を徹底的にご紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

-

誹謗中傷の「罪」とは?知っておくべき法的責任の境界線や被害の対応策

インターネットが普及した現代において、誹謗中傷は決して他人事ではありません。企業や個人が誹謗中傷の標的となれば、顧客からの信頼失墜、従業員のモチベーション低下、法的責任を問われるといった甚大な被害を招く可能性があります。

この記事では、誹謗中傷の法的側面、とくに「罪」に焦点を当て、境界線や具体的な対応策について解説します。

-

風評被害の意味とは?原因と企業が取るべき対策をわかりやすく解説

企業の信頼や売上を一瞬で揺るがすのが風評被害です。とくに中小企業にとっては、ひとたび悪い噂が広がるだけで、経営に大きな影響を及ぼしかねません。

この記事では、「風評被害」の正しい意味から原因、実際の事例、そして中小企業が取るべき対策までをわかりやすく解説します。事前の備えが、万が一のときに企業を守る力になるため、風評被害への理解を深めておきましょう。

-

悪い口コミで採用が止まる?会社ですぐにやるべき口コミ対策を解説

「自社の口コミがどうなっているか気になる」「もしネガティブな書き込みを見つけたら、どのように対応すれば良いのだろうか?」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、会社の口コミを調べる方法や、万が一悪い口コミを発見した場合に取るべき適切な対応策、そして避けるべきNGな行動を詳しく解説します。

企業の評判を守り、より良い組織づくりと採用活動を推進するためにも、ぜひ参考にしてください。

-

サービス残業は自主的であっても違法の可能性あり!黙認や常態化のリスク

「うちの社員は自主的にしているからサービス残業も問題ない」という認識は非常に危険です。

たとえ本人の意思による行動であっても、実質的に業務遂行上必要不可欠な残業や、会社が黙認・推奨しているとみなされる場合は、サービス残業が違法となります。

サービス残業の黙認や常態化は、法的な罰則だけでなく、従業員のモチベーション低下、企業イメージの悪化、そして将来的な訴訟リスクにつながる重大な問題です。

この記事では、自主的なサービス残業がなぜ違法となり得るのか、そしてそのリスクと具体的な対策について、わかりやすく解説します。

-

会社の評判の調べ方とは?企業活動に与える影響と具体的対策を解説

インターネットやSNSが普及した現代では、良くも悪くも企業の評判は瞬時に広がり、多くの人の目に触れるようになりました。そのため、企業は自社の評判を適切に管理し、向上させていく必要があります。

この記事では、会社の評判が企業活動にどのような影響を与えるのか、そして評判を効果的に調査する方法、さらには評判を改善・維持するための具体的な対策について詳しく解説します。

万が一、ネガティブな評判が広まってしまった際の対処法についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

-

【残業代計算ツール紹介】正しい残業代の計算方法とは?

「働き方改革」が推進される現代においても、中小企業における残業時間の管理や残業代の計算は、依然として煩雑でミスが起こりやすい業務の一つです。

法令遵守はもちろん、従業員のモチベーション維持、ひいては企業成長のためにも、正確な残業代計算は不可欠です。

しかし、「複雑な計算方法に手間がかかる」「法改正への対応が難しい」といった悩みを抱える経営者や労務担当者の方も少なくないでしょう。

この記事では、そのような課題を解決するために、正しい残業代の計算方法をステップごとにわかりやすく解説します。

さらに、煩雑な計算業務を効率化し、人的ミスを削減する「残業代計算ツール」に焦点を当て、その選び方や代表的なツールをご紹介いたします。

-

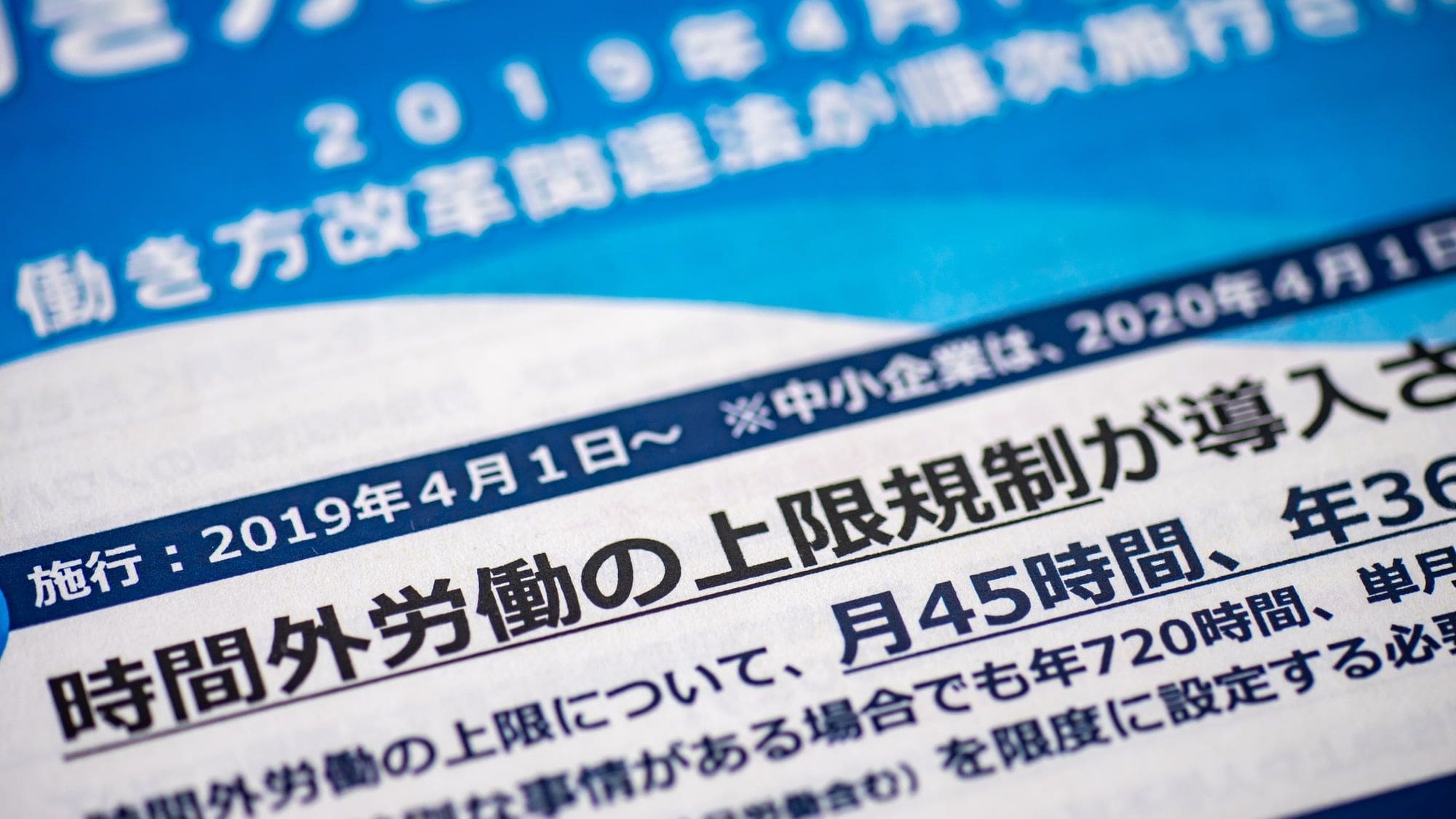

残業時間が月45時間・年6回を超えたらどうなる?上限規制を守ってリスク回避

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間の法定労働時間が定められています。そのため、これを超える残業は、労使間で36協定の締結が不可欠です。

しかし、36協定を締結したとしても、無制限に残業をさせられるわけではありません。原則として、残業時間の上限は月45時間以内と定められています。

もし、この月45時間という上限を超えて残業させてしまった場合、企業はどのようなリスクが及ぶのか、具体的な内容と注意点を知っておく必要があるのです。

この記事では、残業時間が月45時間、さらに年6回を超えた場合に生じる可能性のある問題点や、企業がリスクを回避するための具体的な対策について詳しく解説していきます。

-

【36協定では合法】月40時間の残業はきつい?違法性や業種別の残業時間も解説

「月40時間の残業」は、36協定を締結している企業においては、法的に許容される範囲内であることが一般的です。

しかし、「合法」であるからといって、月40時間の残業による従業員の負担感が見過ごされてよいわけではありません。

この記事では、月40時間の残業が本当に「きつい」のかどうか、業種によって異なる残業時間の現状を詳しく解説します。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録