パワーハラスメントの定義を知って職場のトラブルに備えよう!厚生労働省の定義をもとに解説

パワーハラスメント(パワハラ)は、職場の人間関係を悪化させる深刻な問題です。中小企業では、指導とハラスメントの境界が曖昧になりがちで、知らないうちに法令違反にあたるリスクもあります。

厚生労働省が示す明確な定義を理解しておくことは、企業としての義務であり、トラブルを未然に防ぐ第一歩です。

本記事では、パワハラに該当する条件や厚労省の「3要件・6類型」、中小企業でも求められる対応策まで、具体的に解説します。防止体制の整備や社内周知のポイントまで網羅していますので、職場の健全化に向けた実践的なヒントとしてご活用ください。

目次

【基本】そもそもパワーハラスメントとは?

パワーハラスメントとは、職場での立場や人間関係を利用して、相手に苦痛を与える言動・行動のことです。上司から部下への暴言だけでなく、同僚間や部下から上司へのケースもあり、精神的な圧力、過剰な業務命令、無視などが該当します。

パワーハラスメントは現在注目が集まっている問題です。その背景には、働き方改革の進展や、多様な人材が共に働く環境が広がったことがあります。

「誰もが安心して働ける職場づくり」の必要性が高まっており、意識の変化や、法的な対応義務の強化も進んでいる状況です。今や企業にとって「見過ごせないリスク」として注目されています。

【定義】厚生労働省が定めるパワハラの3つの要件

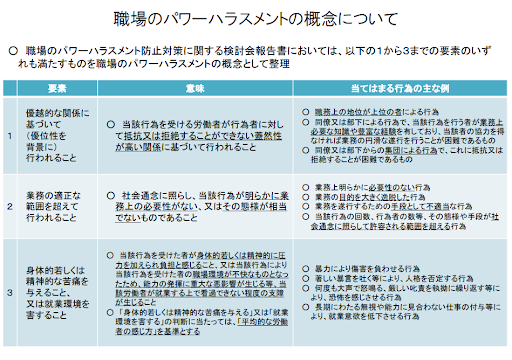

厚生労働省の資料によると、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は、以下の3要素すべてを満たす言動・行動です。

出典)厚生労働省「パワーハラスメントの定義について」p.1

職務上の地位や影響力を悪用し、相手に精神的苦痛や身体的負担を与える行為が社会通念上許容されない場合に該当します。

「職場」「労働者」の範囲も広いので要注意

パワハラが適用される「職場」と「労働者」の範囲を知っておくことも重要です。

厚生労働省は「職場」を“業務を遂行する場”と定義しています。出張先や営業車内、接待中の店舗、社員寮なども含まれるため注意しましょう。

また「労働者」も正社員に限らず、パート・アルバイト・派遣社員などを含むすべての雇用形態が対象です。

| 判断対象 | 含まれる例 | 注意点 |

| 職場 | 出張先、営業車内、接待の場、社員寮、懇親会など | 実質的に業務の延長と見なされる場も含む |

| 労働者 | 正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員など | 派遣社員には派遣元・派遣先双方に責任あり |

このように、パワハラ防止の実効性を高めるには、対象範囲を正しく理解したうえで、事前に社内ルールや相談体制を整備しておくことが不可欠です。

参考)あかるい職場応援団「ハラスメントの定義」

パワハラに該当しない正当な指導とは?

パワハラとの境界線が曖昧になりがちなのが、「指導」です。ポイントは「目的」と「手段」にあります。

業務遂行に必要な指摘であり、社会通念上許容される方法であれば、厳しくてもパワハラとは見なされません。以下の表に、指導とパワハラの違いを整理しました。

| 項目 | 正当な指導 | パワハラに該当する可能性のある言動 |

| 目的 | 業務の改善や育成 | 威圧・排除・感情的な攻撃 |

| 方法 | 理路整然とした説明、改善策の提示 | 怒鳴る、人格否定、繰り返し叱責 |

| 状況 | 他者の前でなく、適切なタイミングで | 多人数の前で侮辱、長時間詰問 |

| 頻度 | 必要なときに適切な回数 | 執拗に繰り返す、継続的に圧力をかける |

業務上の注意指導がすべてパワハラになるわけではありません。企業としては、適切な教育とコミュニケーションの整備により、現場の誤解や過剰反応を防ぐことが求められます。

6類型でわかるパワハラの行動パターン

パワハラは単なる「叱責」や「指導」とは異なり、その態様によって6つの行動類型に分類されます。

| 類型 | 内容 |

| 身体的な攻撃 | 殴る・蹴るなどの暴力行為 |

| 精神的な攻撃 | 侮辱・脅迫・人格否定など |

| 人間関係からの切り離し | 業務上の必要性を欠く隔離・無視等 |

| 過大な要求 | 不可能なノルマや本来業務と無関係な雑務の強要 |

| 過小な要求 | 能力・経験を無視した業務の強制的割り当て |

| 個の侵害 | プライバシーの過度な干渉 |

出典)厚生労働省「NOパワハラ 事業主の皆さまへ」p.2

厚生労働省の整理によれば、これらの類型はすべて「優越的な立場から」「業務上必要な範囲を逸脱して」「就業環境を害する」要素を満たすとされていることが特徴です。行為者に自覚がないケースでも成立します。

日常的に起きやすい内容も多く、形式だけで判断せず、受け手の影響や継続性も踏まえて注意が必要です。

中小企業でも義務!パワハラ防止法の対応ポイント

パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、2022年4月から中小企業も「職場におけるパワーハラスメント防止措置」を講じることが法的に義務化されました。

企業が最低限対応しなければならない内容は、以下の4点です。

| 義務項目 | 概要 |

| 1. 方針の明確化と周知 | パワハラを許さない旨を就業規則などに明記し、従業員に周知する |

| 2. 相談体制の整備 | 社内外に相談窓口を設置し、対応ルールも整備する |

| 3. 事後対応のルール | パワハラ発生時の調査、被害者の保護、加害者への措置などを整備 |

| 4. プライバシー保護と不利益取扱の禁止 | 相談者や関係者の情報を守り、報復的な処遇を禁止する |

対象となる従業員は、正社員に限らず、パート・契約社員・派遣社員まで幅広く含まれます。

加えて、派遣先企業にも一定の対応が求められる点に注意が必要です。対応を怠ると、厚労省による企業名の公表や、民事訴訟リスクにも直結します。

参考)e-GOV「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

【何をすべき?】中小企業のパワハラ防止の取り組み事例

実際に、パワーハラスメント対策として何をすべきかのイメージがつくよう、中小企業が行った施策を事例として紹介します。ぜひ取り入れつつ、働きやすい職場を作りましょう。

行動基準の策定

T社では「ともに働く仲間を大切にする」という理念のもと、グループ全体で共有する行動基準に「元気の出る職場づくり」を明記しています。

これは、ハラスメントを未然に防ぐための明確な指針として機能し、職場における望ましい振る舞いの共通理解を促すものです。

企業理念や就業規則に人権尊重・良好なコミュニケーションの重要性を盛り込み、具体的な行動基準として明文化することは重要です。従業員の意識向上とパワハラ防止につなげられます。

参考)あかるい職場応援団「【第1回】 「元気の出る職場づくりを目指して」 ― ガス等のエネルギーの供給を主な事業とするT社」

社長から全社員にメッセージを発信

X商事では、社長が全社員の前でハラスメント防止の方針を直接表明し、「コンプライアンス違反やハラスメントは社内にあってはならない」という姿勢を明確に伝えました。

このようにトップが明確なメッセージを出すことで、会社全体に対する問題意識が高まります。社内で「それはパワハラでは?」と率直に声を上げられる雰囲気が生まれやすくなることがメリットです。

参考)あかるい職場応援団「【第7回】「全社員の理解で職場の雰囲気が変わる」 ― LPガス(液化石油ガス)の卸売、小売を主な事業とするX 商事」

相談窓口の周知にグループウェアを活用

A社では、社員が日常的に利用するグループウェアに相談窓口の情報を常時掲載し、ハラスメント相談の存在を自然と意識づけられる仕組みを整えています。

ITツールを使ったこうした「見える化」により、社員が必要なときに迷わず相談先へアクセスできる環境を構築。特に限られた人員・予算の中で取り組む中小企業にとっても、既存の社内ツールを活かした周知徹底は有効な手段です。

参考)あかるい職場応援団「【第9回】「自社の風土に合わせた工夫で取組の定着を図る」 ―大手メディアグループのシステム保守、運用を事業とするA社」

まとめ

今回はパワーハラスメントの定義を紹介しました。パワーハラスメントは、単なる職場の揉め事ではなく、企業の信頼性や従業員の安全を揺るがす重大な問題です。

2022年4月以降は、中小企業にとってもパワハラ防止措置の実施が法的義務となっており、対応を怠れば企業名の公表や訴訟リスクに発展する恐れもあります。

職場の健全性は、企業の成長や人材定着にも直結します。今こそ、法令遵守の視点だけでなく、「誰もが安心して働ける職場づくり」という視点から、企業の守りを強化しましょう。

関連記事

-

商標法をわかりやすく解説!「知らなかった」じゃ済まされないリスクとは

商標法は、企業や個人が生み出したブランドやアイデアを守り、不正利用を防ぐための重要なルールです。

私たちが日常で目にする商品やサービス名、ロゴ、スローガンなどの多くは、商標として保護されています。しかし、商標法を正しく理解せずに行動すると、意図せず法律違反になることがあります。

他社の商標を知らずに使用した場合や、自分の商標を適切に管理しない場合、商標法違反という思わぬリスクに直面する可能性があるのです。

この記事では、商標法の基本的な仕組みや押さえておきたいポイント、そして「知らなかったじゃ済まない」リスクについて、わかりやすく解説します。

-

法定内残業とは何か?法定外残業との違いや割増賃金の計算方法も解説

同じ残業でも、「法定内残業」と「法定外残業」があるということを知り、それぞれの違いを正確に把握したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

実際、法定内残業と法定外残業では扱いが異なります。

企業の労務担当者が認識を間違えていると、不適切な残業代の支払いをしてしまう可能性も出てきますので、特に注意が必要です。

本記事では、法定内残業と法定外残業の違いや、それぞれの割増賃金などについて詳しく解説しています。

労働基準法に沿った適切な残業代を支払うために、ぜひ参考にしてください。

-

SOX法とは?制定されたきっかけ・対象企業・注意すべきポイントをわかりやすく解説

SOX法とは、企業の不正会計を防ぎ投資家を保護するために、アメリカで制定された法律です。

エンロン事件やワールドコム事件をきっかけに誕生し、日本でもJ-SOX法として導入されています。

本記事では、SOX法の基本概要から制定背景、日本版との違い、対象企業までわかりやすく解説します。

-

中小企業がCSIRTを立ち上げるには?体制づくり・役割などを解説

サイバー攻撃の手口が日々巧妙化し、個人情報の漏えいや業務停止といった深刻な被害が中小企業にも広がっています。そんな中で注目されているのが「CSIRT(シーサート)」と呼ばれるセキュリティインシデント対応チームです。

「うちのような小規模企業で専任チームなんて無理では?」と感じる方も多いかもしれません。実はCSIRTは、兼任でもスタートでき、段階的に体制を強化していくことが可能です。

この記事では、CSIRTの基本的な意味から、SOCやPSIRTとの違い、中小企業でも導入できるステップ、外部支援の活用方法、そして形骸化させないための運用のコツまで、わかりやすく解説します。

-

残業が100時間を超えたらどうなる?企業側のリスクや罰則内容

日本の労働基準法では、従業員の健康と安全を守るため、残業時間の上限を厳しく規制しています。

とくに、月100時間を超える残業は、過労死ラインとも呼ばれ、従業員の健康を著しく害するリスクがあります。このような長時間労働は、企業側にも多大なリスクをもたらし、法的な罰則も伴うのです。

この記事では、残業が100時間を超えた場合に企業が直面するリスクと、具体的な罰則内容、残業を減らすための施策について詳しく解説します。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録