【36協定では合法】月40時間の残業はきつい?違法性や業種別の残業時間も解説

「月40時間の残業」は、36協定を締結している企業においては、法的に許容される範囲内であることが一般的です。

しかし、「合法」であるからといって、月40時間の残業による従業員の負担感が見過ごされてよいわけではありません。

この記事では、月40時間の残業が本当に「きつい」のかどうか、業種によって異なる残業時間の現状を詳しく解説します。

目次

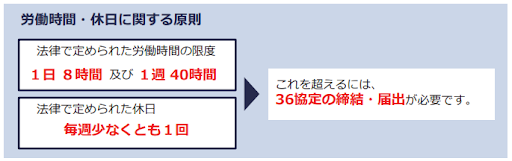

そもそも月40時間の残業は違法?

原則として、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働は時間外労働となり、違法です。

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」p.3

しかし、企業と労働者の間で「36協定」が締結されていれば、協定の範囲内で時間外労働が認められます。月40時間の残業は、この36協定の範囲内であれば、直ちに違法とは言えません。

ただし、36協定には時間外労働の上限規制があり、特別条項付きの場合でも、年間の上限や複数月の平均時間などが定められています。

| ■時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 ■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 ・時間外労働 ・・・年720時間以内 ・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする必要があります。 ■原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。 ■法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。 |

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」p.2

月40時間の残業が常態化している場合は、これら36協定の上限規制を超えていないか確認が必要です。

月40時間は多い?業種別の残業時間

厚生労働省の調査によると、一般労働者の所定外労働時間は月平均13.5時間です。

| 産業(一般労働者) | 所定外労働時間 |

| 調査産業計 | 13.5 |

| 鉱業、採石業等 | 14.3 |

| 建設業 | 13.3 |

| 製造業 | 14.5 |

| 電気・ガス業 | 16.6 |

| 情報通信業 | 16.5 |

| 運輸業、郵便業 | 24.6 |

| 卸売業、小売業 | 11.4 |

| 金融業、保険業 | 14.1 |

| 不動産・物品賃貸業 | 14.5 |

| 学術研究等 | 14.7 |

| 飲食サービス業等 | 15.5 |

| 生活関連サービス等 | 10.3 |

| 教育、学習支援業 | 16.3 |

| 医療、福祉 | 6.8 |

| 複合サービス事業 | 9.6 |

| その他のサービス業 | 13.6 |

参考)厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果速報」p.8

このデータを見ると、運輸業・郵便業が24.6時間と長く、次に情報通信業や電気・ガス業、製造業なども平均を上回っていることがわかります。

一方、医療・福祉は6.8時間、生活関連サービス等は10.3時間と比較的残業時間が少ない傾向にあります。

月40時間の残業は、これらの平均と比較すると、多くの業種において多いと言えるでしょう。また、自社の業種における平均残業時間と比較することで、月40時間の残業が多いのかどうかを判断する一つの目安となります。

月40時間の残業はホワイト企業と言える?

一般的に、残業時間が少ない企業はホワイト企業と認識されがちですが、月40時間の残業は一概にそうとは言えません。

労働基準法では、36協定を締結しても、原則として時間外労働の上限は月45時間と定められています。

| (時間外及び休日の労働)第三十六条④前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。 |

出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」

厚生労働省の調査(令和6年)では、運輸業・郵便業や情報通信業など平均の月間所定外労働時間が多い業種でさえも20時間程度に収まっています。

そのため、月40時間の残業がある企業は、ホワイト企業とは言えません。

中小企業が残業時間において注意すべきポイント

中小企業では、大企業と比較してリソースが限られるため、残業時間の管理はより重要です。ここでは、中小企業が残業時間に関してとくに注意すべき点を解説します。

「きつい」「ありえない」と感じる従業員が一定数存在する

中小企業では、一人当たりの業務負担が大きくなりがちで、月40時間の残業に対し「きつい」「ありえない」と感じる従業員は少なくありません。

とくに人手不足の状況下では、既存従業員の離職は大きな痛手となります。従業員の不満を見過ごすと、モチベーション低下や健康問題、最終的には離職につながる可能性があります。

定期的な面談やアンケートを通じて、従業員の率直な意見を把握し、労働時間や業務分担の見直しを検討することが重要です。

みなし残業についての理解を深めておく

中小企業で導入されることのある「みなし残業(固定残業代)」制度は、適切な運用が求められます。

| 定額残業制(固定残業制、みなし割増賃金制)とは、法律に明文規定はありませんが、法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働に対する割増賃金をあらかじめ定額の手当等の名目で、あるいは基本給の一部として支給する制度をいいます。 |

出典)厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」

制度を導入する際は、対象となる業務範囲や残業時間、割増賃金の計算方法などを従業員に明確に説明し、同意を得る必要があります。

実際のみなし残業時間を大幅に超える残業が発生しているにもかかわらず、追加の残業代を支払わないといった運用は違法です。

制度の趣旨を正しく理解し、不適切な運用とならないよう注意が必要です。

できるだけ残業が発生しない環境を作る

中小企業こそ、限られたリソースを有効活用するために、業務効率化が重要となります。ツールの導入や業務プロセスの見直し、役割分担の明確化などを通じて、無駄な作業を削減し、定時内での業務完了を目指すべきです。

また、管理職が率先して効率的な働き方を示すことや、従業員が業務改善提案を行いやすい風土づくりも効果的です。

残業を前提とした働き方ではなく、生産性の高い働き方を追求することが、従業員の負担軽減と企業の成長につながります。

残業時間について従業員に周知すべきこと

従業員が安心して働くためには、残業時間に関する正確な情報と会社の考え方をしっかりと周知することが不可欠です。

とくに、月40時間という残業時間が、法的にどのような位置づけにあり、会社としてどのように捉えているのかを明確に伝えることが重要になります。

自社の残業時間に関するルールと36協定の内容

まず、会社が定める残業時間に関する以下のようなルールを明確に伝えます。

- 就業規則に記載されている時間外労働に関する規定

- 36協定を締結している場合は、その内容やとくに月間の残業時間の上限

- 上限に近い残業が発生する可能性や、その場合の対応

これらについて触れておくと、従業員の不安軽減につながります。

残業を「きつい」と感じたら相談できる窓口を用意する

従業員が月40時間の残業に対し「きつい」と感じた場合の相談窓口とその重要性を以下のような方法で周知します。

- 上司、人事担当者、産業医など、相談できる相手と具体的な連絡先

- 誰に相談しやすいかは従業員によって異なるため、複数の窓口を用意する

- 「相談したら評価が下がるのではないか」といった不安を払拭する

残業がきついと感じた場合、我慢せずに相談することを周知しましょう。

業務量の調整、スケジュールの見直し、人員配置の検討など、状況改善に向けた具体的なアクションにつながる可能性があることを示唆できます。

月40時間の残業が必ずしも当たり前ではないという認識を共有することも大切です。

業務の効率化を意識する

残業時間を削減するためには、従業員一人ひとりに業務の効率化を意識させることが重要です。そのためには、以下のようなことに取り組みます。

- タイムマネジメントの研修機会の提供

- 業務効率化に役立つツールやノウハウの共有

- 会議の効率化、資料作成の簡略化、不要な手続きの見直し

組織全体で無駄な業務の削減に取り組んでいることを伝え、従業員の協力を促します。

不調を感じたら早めに医療機関にかかることを推奨する

残業時間が長くなると、心身に不調をきたす可能性があります。早期に適切な対応を取るために、以下のように日頃からの健康管理の重要性を啓発します。

- 十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動などを推奨する

- 疲労感、集中力の低下、睡眠不足、食欲不振など、心身の不調のサインを具体的に伝える

- 心身の不調に気づいたら、無理せず休息し、必要であれば医療機関を受診することを推奨する

- 産業医がいる場合は、産業医による健康相談や面談を受けられることを周知する

これらの情報を従業員に共有することで、残業時間に対する理解を深め、安心して働ける環境づくりにつなげられます。

とくに「月40時間」という残業時間について、会社としての考え方や、従業員が取るべき行動を明確に伝えることが重要です。

残業時間の改善を図るには専門家への相談も有効

自社だけで残業時間削減に取り組むのが難しいと感じたら、労働問題に詳しい専門家の知見を借りるのも有効な手段です。

たとえば、労務管理に精通した社会保険労務士に相談することで、法的な観点から適切な残業時間管理の方法や、36協定の見直しについてアドバイスを受けられます。

また、業務効率化を専門とするコンサルティング会社に相談することも有益です。

現状の業務フローを分析し、無駄を省くための具体的な改善策や、ITツール導入の提案などを受けることで、従業員の負担を減らし、結果的に残業時間の削減につながるケースがあります。

専門家の客観的な視点とノウハウを活用することで、より効果的な残業時間の削減が期待できるはずです。

まとめ

この記事では、月40時間の残業が法的にどのような位置づけにあるのかを解説しました。

また、業種別の残業時間の実態を示すデータを通して、月40時間という時間が相対的に多いのかどうかを考察しました。

重要なのは、法的に問題がなくても、従業員がその残業時間を「きつい」と感じている可能性は高いということです。

企業は、残業時間の管理だけでなく、従業員の健康やワークライフバランスにも配慮した労働環境づくりが求められます。

関連記事

-

【2025年】育児・介護休業法改正ポイント!企業の対応をわかりやすく解説

2025年に、育児・介護休業法が改正され、企業に新たな対応が求められました。

この記事では、2025年4月と10月に施行される改正内容について、企業が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。改正の背景や具体的な変更点、企業が対応すべき事項を理解することで、従業員の満足度向上や優秀な人材の確保が期待できます。

記事を参考に自社の制度を見直し、従業員にとって働きやすい環境づくりに取り組んでいきましょう。

-

下請法の対象かどうかを確認するには?中小企業が押さえるべきポイントを解説

事業を行う際、自社の取引が下請法の対象になるのか、判断に迷うこともあるでしょう。取引先との関係や事業規模によっては、知らぬ間に下請法に違反するリスクもあるため注意が必要です。

この記事では、どのような場合に下請法の対象となるのか、その判断基準となる「資本金額」や「取引内容」について詳しく解説します。また、子会社を通じた取引における注意点や、親事業者が守るべき義務、違反した場合の罰則についても触れていきます。

下請法に関する疑問を解消し、安心して事業活動を進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

-

守秘義務とはどこまでが対象?職種・契約・違反リスクまで基礎知識を紹介

企業活動において「守秘義務」は重要なキーワードです。機密情報の漏えいは、企業にとって損害賠償や信頼失墜といった大きなリスクにつながりかねません。

特に中小企業では、法務体制が整っていないことで「うっかり違反」が発生するケースも少なくありません。

この記事では、守秘義務の基本的な考え方から、対象となる職種・範囲・業種別の注意点、違反した場合の責任やリスク、などを整理して解説します。「どこまで守るべき?」「何をすれば防げる?」という疑問を解消し、実践的なリスクマネジメントにお役立てください。

-

企業はSNS炎上に備えるべき!10個の事例から学ぶリスクと正しい対応

スマートフォン一つで誰もが情報を発信できる時代、SNSは企業にとって強力なマーケティングツールである一方で、大きなリスクもはらんでいます。その最たる例が「SNS炎上」です。

大企業の事例が報道で目立つ一方で、実は中小企業でもSNS炎上の被害は多発しています。従業員の不適切な投稿、ルールの不徹底、または意図しない誤解から一気に批判が拡散し、企業の信頼が損なわれるケースも少なくありません。

危険性が高いのは、有名企業だけではありません。むしろ、中小企業ほど炎上時に誤解を払拭できず、事業へのダメージが深刻になりやすいのです。

この記事では、中小企業がSNS炎上について理解すべき基本から、よくある炎上パターン、実際に発生した炎上事例10選までを紹介します。被害を未然に防ぎ、信頼される企業であるために、今こそSNSリスクへの備えをはじめましょう。

-

企業におけるコンプライアンスの確立方法、その手法とは

コンプライアンス(compliance)は、直訳すると「法令遵守」を意味しています。

ただし、ビジネス用語としての「コンプライアンス」は、法律・規則・倫理観等を守りながら企業が組織活動を行うことを意味します。そこで今回は、コンプライアンスはなぜ必要なのか、実際に起こった違反の事例、コンプライアンスを強化するメリット、コンプライアンスの強化方法などを紹介します。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録