労働組合のない会社が抱えるリスクは?労働問題はどう解決すべき?

労働組合がない会社は、経営の自由度が高い反面、労務トラブルが発生しやすいというリスクを抱えています。

従業員とのコミュニケーション不足や、労働条件のあいまいさが原因で、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。

しかし、労働組合がないからといって、従業員との良好な関係を築けないわけではありません。適切な労務管理と従業員との向き合い方次第で、健全な会社経営は十分に可能です。

この記事では、労働組合がない会社が抱えるリスクと、その対策について詳しく解説します。

目次

まずは労働組合の基本を知ろう

労働組合は、労働者が主体となり、賃金や労働時間などの労働条件の維持・改善、経済的地位の向上を目的として組織する団体です。労働者の権利を守るために、企業と対等な立場で交渉を行う役割を担っています。

具体的には、以下のような活動を行います。

| 労働組合の主な活動 | 内容 |

| 団体交渉 | 企業と労働条件について交渉し、合意を目指す |

| 労働環境の改善要求 | 労働時間、安全衛生、福利厚生などの改善を求める |

| 労働相談 | 労働者の悩みや相談に乗り、問題解決を支援 |

労働組合には、大きく分けて「企業内組合」と「合同労組(ユニオン)」の2種類があります。

企業内組合:同じ企業で働く労働者で組織された組合

合同労組(ユニオン):複数の企業や個人が加入できる組合

労働組合は、企業の労務管理に大きな影響を与える存在です。労働組合がない会社であっても、労働者が個々に合同労組に加入し、団体交渉権を行使する可能性もあります。

そのため、労働組合がない会社も労働組合の基本的な定義や目的、活動内容を正しく理解し、適切な対応を行うことが重要です。

参考)厚生労働省「労働組合」

労働組合がない会社のメリットは?

労働組合がない会社には、以下のような経営上のメリットがいくつか存在します。

経営判断の迅速化

労働組合との交渉や合意形成の時間を省き、迅速な意思決定が可能になります。

市場の変化や競争の激化に対応するために、スピーディーな経営判断が求められる現代においては大きなメリットと言えるでしょう。

経営コストの削減

団体交渉や労働組合対応にかかる時間や人件費などのコストを削減できます。

組合費の徴収や管理、団体交渉のための会議開催、労使紛争の対応などに必要な費用や時間を削減することで、経営資源をより効率的に活用できます。

職場の一体感の維持

労使の対立構造が生じにくく、一体感のある組織運営を促進できます。

従業員全員が同じ方向を向き、共通の目標に向かって協力し合うことで、生産性向上や企業の成長を促すことができるのです。

労働組合がないことで経営の柔軟性が高まり、コスト削減につながる可能性があります。しかし、労働組合は労働者の権利を守るための重要な役割も担っているのです。

企業は、労働組合のあるなしにかかわらず、従業員の意見を尊重し、良好な労使関係を築くことが重要です。

労働組合がない会社にデメリットはある?

労働組合がない会社では、一見、労務管理がスムーズに進むように思えるかもしれません。しかし、実際には以下のようなデメリットやリスクが存在します。

労働者の不満が蓄積しやすい

労働条件の変更や待遇への不満など、従業員が抱える不満を吸い上げる仕組みがないため、不満が表面化せずに蓄積されてしまう可能性があります。

その結果、個々の従業員が労働基準監督署などの外部機関に駆け込み、企業側が予期せぬ対応を迫られるケースも考えられます。

労務トラブルが拡大するリスク

労働組合がない会社でも、従業員は個別に合同労組(ユニオン)に加入したり、弁護士に相談したりする可能性があります。

これにより、企業側は個別の交渉や訴訟対応に追われ、時間とコストが増大するかもしれません。

また、SNSなどで情報が拡散され、企業の評判を大きく損なうリスクにも注意が必要です。

人材流出につながる可能性

労働環境や待遇への不満が解消されない場合、従業員のモチベーションは低下し、離職率が高まる可能性があります。

とくに、優秀な人材ほどより良い環境を求めて転職する傾向があり、人材流出は企業の競争力低下に直結します。

労働組合がない会社でも、従業員の意見を適切に聞き取り、労働条件の改善に努めることが重要です。

労務トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける環境を作ることで、企業の安定的な成長につなげましょう。

労働組合がない会社の労務トラブルと対応策

労働組合がない会社では、従業員の意見を吸い上げる仕組みが不十分なため、さまざまな労務トラブルが発生しやすくなります。

ここでは、代表的なトラブルとその対応策について解説します。

賃金未払い・労働条件変更のトラブル

労働組合がない会社では、従業員は個別に賃金や労働条件について交渉する必要があります。しかし、交渉力が弱い場合や、会社が不当な対応を取る場合、賃金未払いや不当な労働条件変更などのトラブルに発展する可能性があるのです。

対応策:

就業規則や雇用契約書を明確化し、従業員がいつでも確認できるようにする。

適正な給与体系を整備し、賃金未払いや残業代未払いが発生しないようにする。

労働条件を変更する場合は、事前に従業員に十分な説明を行い、合意を得るようにする。

ハラスメントや不当解雇の問題

労働組合がない会社では、ハラスメントや不当解雇などの問題が発生しても、従業員が相談できる相手がいない場合があります。そのため、問題が深刻化し、訴訟に発展するケースもあるのです。

対応策:

ハラスメント防止に関する研修を実施し、従業員の意識を高める。

ハラスメント相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる環境を作る。

解雇の手続きを厳格化し、不当解雇を防止する。

労働者が外部のユニオンに相談するリスク

労働組合がない会社では、従業員が個別に外部のユニオンに相談する可能性があります。ユニオンは従業員の権利擁護を支援するため、企業側と団体交渉を行うことになるのです。

対応策:

社内相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる環境を作る。

従業員の意見を積極的に聞き、問題解決に努める。

外部のユニオンとの団体交渉に備え、専門家のアドバイスを受ける。

労働組合がない会社こそ、日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことが重要です。また、社内の労務管理体制を強化し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

労働組合がない会社の「労務管理を強化するポイント」

労働組合がない会社では、従業員の権利保護や意見集約の仕組みが不十分になりがちです。そのため、労務トラブルを未然に防ぐためには、以下のポイントを押さえた労務管理体制の強化が不可欠です。

| ポイント | 内容 |

| 就業規則・雇用契約の明確化 | ・ 労働条件の明確化・ 従業員に周知 |

| ハラスメント対策の徹底 | ・ ハラスメント防止規程を策定・ 研修の実施 |

| 従業員とのコミュニケーションの促進 | ・ 定期的な面談やアンケートを実施・ 意見や不満を把握 |

| 相談窓口の設置 | ・ 社内に相談窓口を設置・ 気軽に相談できる環境づくり |

| 労務管理システムの導入 | ・ 労務管理システム導入の検討 |

| 専門家への相談 | ・ 専門家に相談・ 課題や改善点を把握 |

これらのポイントを踏まえ、労働組合がない会社でも、適切な労務管理を行うことで、従業員が安心して働ける環境を作り、労務トラブルを未然に防げます。

労働組合がない会社でも賃上げや労働環境改善は可能?

労働組合がない会社でも、従業員の満足度を高め、働きやすい環境を作ることは十分に可能です。経営者の意識と取り組み次第で、賃上げや労働環境の改善は実現できます。

労働組合がない会社でも導入できる取り組み

労働組合がない会社でも、労働環境を改善するために導入できる取り組みの例は以下になります。

| 取り組み例 | 内容 |

| 柔軟な働き方の導入 | リモートワークやフレックスタイム制度など、多様な働き方を検討 |

| 福利厚生の充実 | 休暇制度や福利厚生プログラムを見直し、従業員のニーズに合ったものを提供 |

| 社内コミュニケーションの活性化 | 社内イベントや交流会などを開催し、風通しの良い職場環境づくり |

| キャリアアップ支援 | 研修制度や資格取得支援制度などを設け、従業員の成長をサポート |

これらの取り組みにより、経営側が労働環境を改善することで、労務トラブルを防げます。

賃上げについて

労働組合がない会社では、従業員が個別に賃上げ交渉を行うことは難しいのが現状です。しかし、会社の業績や個人の貢献度を評価し、定期的な昇給や賞与に反映させることは可能です。

労働組合がない会社での賃上げに関する注意点:

従業員は賃上げを経営者に言い出しにくく、不満がたまりやすいことを認識しておく

労働組合がないからといって、労働基準法などの法令を無視することはできない

従業員の不満が蓄積すると、外部の労働組合や労働基準監督署などに相談するケースも考えられる

労働組合がない会社でも、経営者が主体的に従業員の意見に耳を傾け、働きやすい環境づくりに努めることで、従業員の満足度を高め、会社の成長につなげられるのです。

労働組合がない会社でもストライキは発生する

ストライキとは、労働者が団結し、業務を停止することを目的とした行動です。賃金や労働条件の改善を求め、使用者側に対して圧力をかける手段として行われます。

一般的に、ストライキは労働組合が主導して行うイメージがありますが、労働組合がない会社でもストライキが発生する可能性はあります。労働者が個々に、あるいは非公式なグループとして団結し、ストライキを決行するケースが考えられるからです。

労働組合の有無にかかわらず、企業はストライキ発生のリスクを常に考慮する必要があります。

日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を築くことで、ストライキを未然に防げるのです。

労働組合がない会社の経営者が健全な労使関係を築くポイント

労働組合がない会社、とくに中小企業では、経営者と従業員との距離が近いため、良好な関係を築きやすいというメリットがあります。

しかし、一方で従業員の意見を吸い上げる仕組みが不十分になりがちで、不満が蓄積しやすいという側面も持ち合わせています。健全な労使関係を築くためには、以下のポイントを意識することが重要です。

| ポイント | 内容 |

| コミュニケーションの活性化 | 従業員の意見や不満を積極的に聞き、コミュニケーションを促進 例: ・ 定期的な1on1ミーティングや面談 ・ 社内アンケート ・ 意見箱の設置 ・ 社内イベントや交流会の開催 |

| 情報の透明性確保 | 従業員に情報を共有し、信頼関係を築く 例: ・ 会社の経営状況や業績の共有 ・ 人事評価制度や給与体系の明確化 ・ 労働条件や就業規則の周知 |

| 従業員の意見を尊重する姿勢 | 従業員の意見や提案を真摯に受け止め、改善につなげる 例: ・ 貢献を評価し、適切な報酬や昇進を与える ・ キャリアアップを支援し、成長を促す |

| 相談しやすい環境づくり | 従業員が気軽に相談できる体制を整える 例: ・ 社内に相談窓口を設置 ・ ハラスメント対策を徹底 ・ 従業員のプライバシーを尊重 |

これらのポイントを実践することで、労働組合がない会社でも、従業員との信頼関係を築き、健全な労使関係を維持できます。

まとめ

労働組合がない会社でも、経営者の意識と行動次第で、従業員との信頼関係を築き、健全な労使関係を維持することは可能です。

大切なのは、日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、意見や不満を吸い上げる仕組みを作ることです。

また、労働条件や就業規則を明確化し、従業員が安心して働ける環境を整備することも重要となります。

労働組合がないからといって、労務管理を疎かにせず、積極的に従業員と向き合うことで、会社全体の成長につなげられるでしょう。

関連記事

-

離職率を改善する具体策|平均データ・計算方法から高い会社の特徴まで徹底解説

「優秀な人材が定着しない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった悩みを持つ中小企業は少なくありません。高い離職率は、採用・教育コストの増大や組織力の低下を招き、企業の成長を妨げる深刻な問題です。

この記事では、自社の離職率を客観的に把握するための平均データや計算方法から、離職率が高い企業に共通する特徴、そして中小企業でも今日から始められる具体的な改善策までを網羅的に解説します。

-

学生アルバイトを雇用している企業必見!103万円の壁撤廃で学生の扱いはどう変わる?

103万円の壁が撤廃されることで、アルバイトをしている学生の状況も大きく変わります。

もちろん企業側も、「何がどう変わったのか」について把握しておかなければなりません。しかし、103万円の壁が撤廃されることは知っていても、具体的な影響や取るべき対策についてよくわからないという方もいるでしょう。

そこでこの記事では、学生アルバイトを多く雇用している企業が悩みがちな点や解決策について詳しく解説していきます。

-

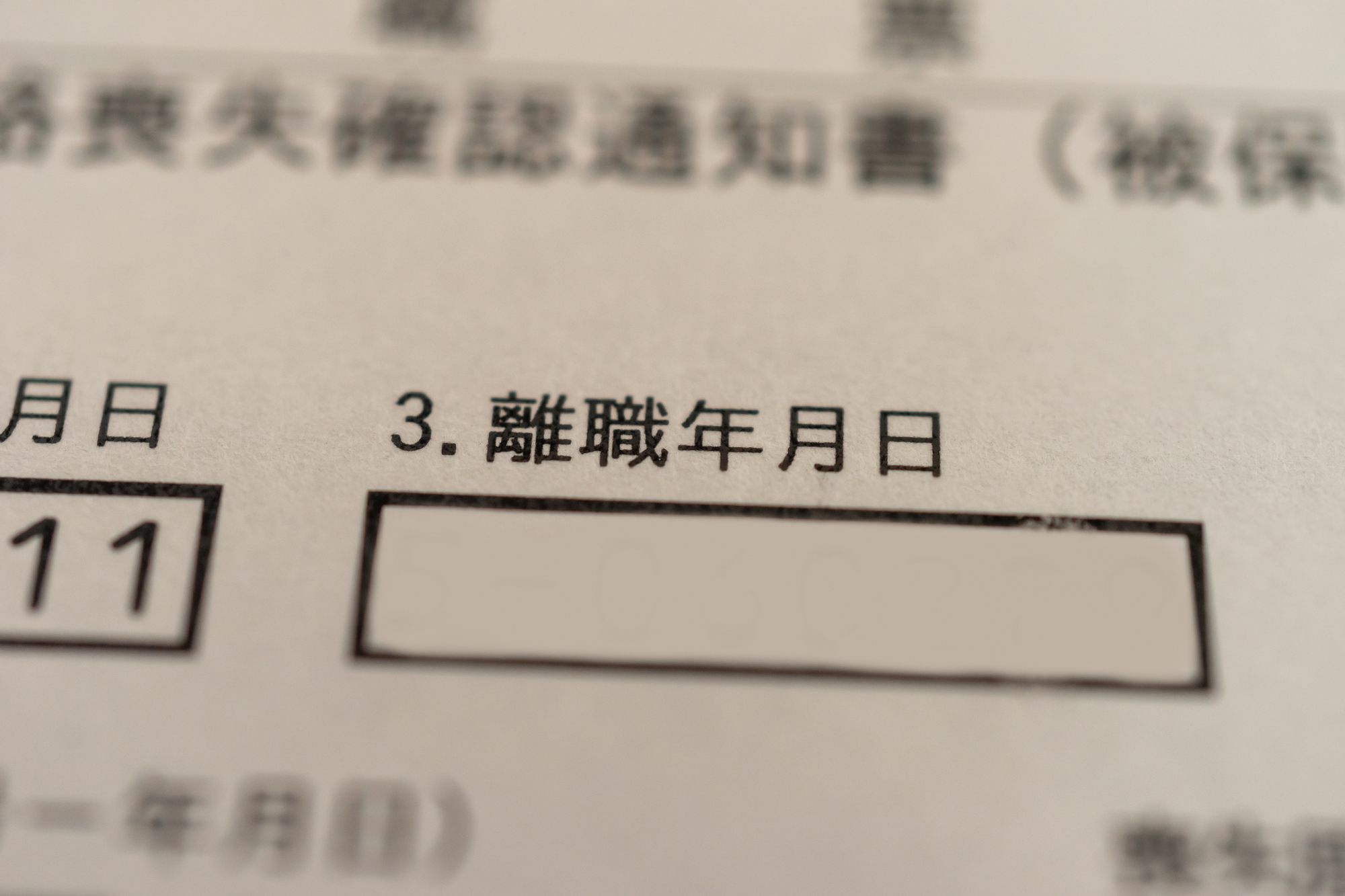

【企業向け】退職届の書き方は?受理していいか正しく判断しよう

従業員の退職は、企業にとって避けて通れない人事労務の一つです。「退職届の書き方はこれで良いのか?」「この退職届は受理して問題ないのか?」といった疑問は、企業にとって悩ましい問題です。不適切な対応は、後のトラブルに発展しかねません。

この記事では、企業側が知っておくべき退職届の基本的な知識から、正しい書き方の指導ポイント、そして提出された退職届を受理する際の適切な判断基準までを網羅的に解説します。

また、従業員の退職をさけるためにはさまざまな対策が必要ですが、対策のひとつに残業対策があります。無理な残業のさせ過ぎは退職につながります。企業としてはできるだけ残業を避けたいところですが、そうはいっても極端な残業の削減は業務が立ち行かなくなることもあるでしょう。

-

離職票がない状態で国民健康保険に加入する方法はある?正しい対処法

しかし、「失業給付に必要な離職票がまだ届かない」という状況で、手続き期限に間に合うか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論として、離職票が手元にない状態でも、国民健康保険への加入は可能です。

この記事では、離職票がない場合に国民健康保険の加入手続きを行う正しい対処法を詳しく解説します。

手続きに必要な代替書類、万が一期限を過ぎてしまった場合のリスク、離職票が発行される一般的な流れなどについても詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

-

中小企業向けリファレンスチェック実践術!頼める人がいないときはどうする?

「採用のミスマッチで時間とコストを無駄にしたくない…」そうお考えの中小企業にとって、リファレンスチェックは強力な武器となります。履歴書や面接だけでは見えにくい候補者の「本当の姿」を、客観的な情報から深く理解できるのがこの選考プロセスです。

本記事では、中小企業が安心してリファレンスチェックを導入し、最大限に活用するための実践的なノウハウを徹底解説します。

リファレンスチェックの法的な注意点から、頼める人がいないといった特殊ケースへの具体的な対処法、そして外部サービスの活用まで、採用力を一段と高めるための「次の一歩」をサポートします。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録