育児・介護休業法とは?企業が知るべき内容をわかりやすく解説

育児や介護は、多くの人が直面するライフイベントです。仕事との両立は時間的・精神的な負担が大きく、離職につながるケースも少なくありません。

育児・介護休業法は、そのような状況にある従業員を支援し、仕事と育児・介護の両立を可能にするための法律です。

この記事では、育児・介護休業法の概要や、企業が対応するためにやるべきことなどを解説します。

従業員が安心して育児や介護に取り組みながら働き続けられる環境をつくるためにも、ぜひ参考にしてください。

目次

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、育児や介護を行う労働者が、仕事と家庭生活を両立できるよう支援することを目的とした法律です。

| 第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 |

出典)e-Gov 法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

労働者が育児休業や介護休業を取得しやすいように、また、育児や介護のための短時間勤務などの措置を利用しやすいように、企業に対して様々な制度の整備を求めています。

どの企業・従業員が対象になるのか?

育児・介護休業法は、原則としてすべての企業と労働者に適用されます。正社員だけでなく、パートや契約社員などの非正規雇用労働者も、育児休業や介護休業を取得可能です。

有期雇用労働者の場合、申出時点で、子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが対象となる要件です。

ただし、一部の例外規定も存在します。

労働者のなかでも、日々雇用者は対象外です。また、労使協定を締結することで、以下の人は対象外になります。

- 入社1年未満の労働者

- 申出の日から1年以内(1歳6ヶ月または2歳までの育児休業の場合は6ヶ月)に雇用関係が終了する労働者

- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

そのほか、制度によって対象労働者が異なるため、以下の表をご確認ください。

| 制度 | 対象 |

| 育児休業 | ・原則1歳に満たない子を養育する労働者・有期雇用労働者は、申出時点で子が1歳6ヶ月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと |

| 産後パパ育休制度 | 原則出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない労働者 |

| 子の看護等休暇 | 小学校第3学年修了(9歳に達する日以後の最初の3月31日)まで |

| 所定外労働の制限(残業免除) | 小学校就学前の子を養育する労働者 |

| 短時間勤務制度 | 3歳に満たない子を養育する労働者 |

| 介護休暇 | ・雇用期間が6ヶ月以上・要介護状態にある対象家族を介護している |

| 介護休業 | ・同一の事業主に1年以上雇用されている・有期雇用者は、介護休業開始予定日から数えて93日経過しても、半年は雇用契約が続く人・要介護状態にある対象家族を介護している |

| 柔軟な働き方を実現するための措置等 | 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者 |

参考)厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法の概要」

育児・介護休業法で定められている5つの制度

育児・介護休業法では、主に以下の5つの制度から成り立っています。

- 育児休業:原則として1歳に満たない子を養育する労働者が取得できる休業制度

- 産後パパ育休(出生時育児休業):産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業制度

- 介護休業:要介護状態にある家族を介護・世話するために取得できる休業制度

- 子の看護休暇:小学校第3学年修了(9歳に達する日以後の最初の3月31日) までの、子の看護のために取得できる休暇制度

- 介護休暇:要介護状態にある家族の介護のために取得できる休暇制度

企業側がこれらの制度の理解を深め、従業員への周知や利用しやすい環境づくりを行うことで、従業員満足度が高まり、離職率の低下などに繋がります。

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法の概要」

企業が知るべき「育児・介護休業法」の義務

育児・介護休業法は、従業員の育児や介護を支援するために、企業に対して様々な義務を課しています。

- 就業規則の見直し

- 育児休業の取得状況の公表

- 介護離職防止のための雇用環境整備

- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

- 育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務)

2025年の法改正により、子の看護休暇の見直しや、所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されました。

そのため、これらの内容をもとに就業規則を見直すことが義務付けられています。また、制度の個別周知や取得意向の確認なども必要です。

育児休業の取得状況の公表に関しては、従業員数300人超の企業のみ義務化されました。

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

育児・介護休業法違反で企業が受けるリスクとは?

育児・介護休業法に違反した場合、企業は様々なリスクに晒されます。単に法的な責任を問われるだけでなく、企業の信用やブランドイメージにも大きな影響を及ぼす可能性があります。

従業員が安心して働ける環境を提供することは、企業の持続的な成長にも不可欠です。違反によるリスクを理解し、法令遵守を徹底しましょう。

ここからは、企業側が受けるリスクを詳しく解説します。

行政指導や罰則を受ける

育児・介護休業法に違反した場合、厚生労働大臣や都道府県労働局長は行政指導や勧告を行うことが可能です。

そして、勧告に従わない場合、企業名が公表されるおそれがあります。

また、規定による報告を行わなかったり、虚偽の報告をした事業者は、20万円以下の過料が科されます。

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法のあらまし 」p.143〜144

信用リスク・ブランドイメージへの影響を受ける

育児・介護休業法違反は、企業の信用を大きく損なう可能性があります。

従業員からの信頼を失うだけでなく、求職者からのイメージも悪化し、採用活動に悪影響を及ぼすことも考えられます。近年、企業の社会的責任(CSR)に対する関心が高まっており、法令遵守は企業評価の重要な要素です。

社会全体で働き方改革が求められるなか、時流にそぐわない企業は人材獲得・離職率の面で不利になる傾向があると認識しましょう。

企業が押さえておくべき育児・介護休業の取得条件

従業員が育児・介護休業を取得する権利を適切に保障するためには、企業側が法律で定められた取得条件を正確に理解しておくことが不可欠です。

取得条件を誤って解釈したり、周知を怠ったりすると、従業員との間で不要なトラブルが生じる可能性があります。

育児・介護休業の取得条件とは?

育児休業や介護休業を取得するには、雇用形態や勤続期間、対象となる家族の状況など、法律で定められた要件を満たす必要があります。

| 育児休業 | ・原則として1歳未満の子を養育する労働者(一定の事情があれば2歳まで延長可)・有期雇用労働者は、申出時点で子が1歳6ヶ月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと |

| 介護休業 | ・要介護状態にある家族(配偶者、父母、子など)を介護する必要がある労働者・有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと |

参考)厚生労働省 「育児・介護休業法の概要」

パート・契約社員は取得できるのか?

パートや派遣、契約社員などの有期雇用労働者も、申出時点の条件を満たせば育児休業や介護休業を取得できます。

育児休業の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断

されます。事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「更新しない」とは判断されません。

参考)厚生労働省 「有期雇用労働者の育児休業や介護休業について」

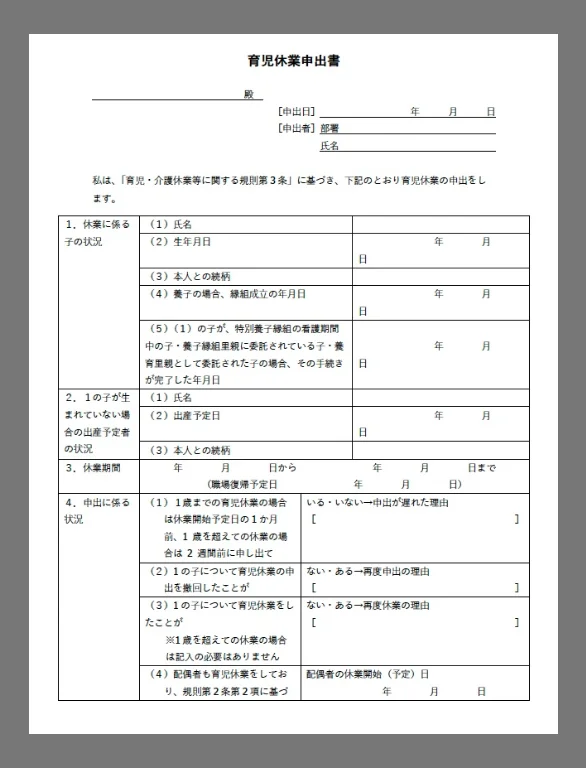

育児・介護休業法に対応するために企業がやるべきこと

育児・介護休業法に適切に対応するために、企業がやるべきことは以下のとおりです。

- 社内規定・就業規則の見直し

- 育児・介護休業取得をサポートする制度の整備

- 従業員への周知と社内研修

- 助成金や支援制度の活用

これらの取り組みを通じて、従業員が安心して育児や介護に取り組みながら、能力を最大限に発揮できる環境を整備することが重要です。

社内規定・就業規則の見直し

育児・介護休業法の内容は改正されることがあるため、企業は定期的に社内規定や就業規則を見直し、最新の法令に適合させる必要があります。

休業の取得条件、休業期間、給与の取り扱い、復帰後の配置など、育児・介護休業に関する規定を明確に定め、従業員が安心して制度を利用できるようにしましょう。

育児・介護休業取得をサポートする制度の整備

育児・介護休業の取得を希望する従業員をサポートするために、企業は様々な制度を整備する必要があります。

- 休業申出や復職に関する社内フローの整備

- 休業中の業務引き継ぎ・代替要員の確保

- 復職支援の仕組み(面談、時短勤務、テレワーク等)

- 育児・介護に関する相談窓口の設置

- 人事評価や昇進への不利益がない運用ルールの明示

このような環境を整えることで、従業員が仕事と育児・介護を両立しやすくなります。また、育児や介護に関する相談窓口を設置することも有効です。

従業員への周知と社内研修

育児・介護休業法に関する制度を適切に運用するためには、従業員への周知が不可欠です。

社内イントラネットや掲示板、説明会などを活用して、制度の内容や利用方法を分かりやすく説明しましょう。また、管理職向けの研修を実施し、育児・介護休業を取得する従業員に対する理解を深めることも重要です。

助成金や支援制度の活用

国や地方自治体は、育児・介護休業制度の導入や利用を促進するために、以下のような助成金や支援制度を提供しています。

- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース):育休取得や職場復帰を支援した企業に対する助成

- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース):介護との両立支援制度を導入・運用した場合に支給

これらの制度を活用することで、企業は育児・介護休業制度の導入・運用にかかる費用負担を軽減できます。厚生労働省や各自治体のウェブサイトで、利用可能な助成金や支援制度を確認し、積極的に活用しましょう。

参考)厚生労働省 「事業主の方への給付金のご案内」

まとめ

育児・介護休業法は、従業員が仕事と育児・介護を両立できるよう支援する重要な法律です。

企業は、法律を遵守し、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備する必要があります。社内規定の見直し、サポート制度の充実、従業員への周知徹底、助成金の活用などを通じて、働きやすい職場環境を実現しましょう。

育児・介護休業法への適切な対応は、企業の社会的責任を果たすだけでなく、従業員の満足度向上や企業イメージの向上にもつながります。

関連記事

-

残業規制により何が変わった?業種別の2024年問題や違反時の罰則

2019年から順次施行されている働き方改革関連法により、企業は従業員の残業について今まで以上に敏感になる必要が出てきました。

特に、2024年4月から残業規制が適用される4業種においては、深刻な影響が出る可能性が指摘されていることから、「2024年問題」と言われています。

この記事では、残業規制がどういうものかについてや、2024年問題に向けての対策などについて、詳しく解説していきます。

-

統合報告書はどう作る?作成ポイント、有価証券報告書との違い、優れた事例などを解説

統合報告書は、財務情報だけでなく、ビジネスモデルや戦略、ガバナンス、人的資本、サステナビリティといった“非財務”の要素もあわせて伝える総合レポートです。企業が中長期的に価値を生み続けられるかどうかを、多面的に評価できるのが特長になります。

言い換えれば、従来の「通信簿」が成績(財務情報)のみを示していたのに対し、統合報告書は企業の人物像(非財務情報)まで描かれた“立体的なプロフィール”です。投資家や金融機関だけでなく、取引先や採用候補者にとっても、企業の現在地と将来像を理解するうえで重要な資料となります。

一見すると上場企業向けと思われがちです。しかし実は中小企業こそ、統合報告書を「与信」「資金調達」「採用」などの場面で自社の信頼性を示す武器として活用できます。

-

クレーム対応の例文を紹介!メール・手紙、電話など手段ごとに解説

クレーム対応は、内容そのものだけでなく「どのように伝えるか」によって印象や信頼の行方が大きく変わります。

特に中小企業では、限られた人員で対応を行うことが多く、担当者ごとに表現がぶれてしまうケースも少なくありません。

本記事では、クレーム対応における基本的なマインドや5つの対応手順を整理したうえで、実際に使えるメール・手紙・電話の例文をシーン別に紹介します。属人化を防ぎ、組織としての対応力を高める第一歩として、ぜひ参考にしてください。

-

【社員を守る】カスタマーハラスメント事例集!働きやすい会社を実現しよう

近年、顧客からの不当な要求や迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが企業活動における重要な課題となっています。

とくに経営資源が限られる中小企業にとっては、従業員の心身の健康を損ない、離職や生産性の低下を招くなど、事業継続に関わる深刻なリスクとなり得るのです。

この記事では、カスタマーハラスメントの定義から具体的な事例、そして中小企業が取り組むべき予防策と対応について詳しく解説します。

-

【353社の中小企業が回答】コンプライアンス教育における実態を調査!中小企業もコンプライアンスへの意識が高まりつつある

ISOおよびプライバシーマーク認証支援の専門企業である株式会社スリーエーコンサルティング(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:竹嶋 寛人)が運営するマモリノジダイにて、企業におけるコンプライアンス教育の実態を把握するべく、353社に対してコンプライアンス教育に関する様々なアンケートを実施しました。

回答者は企業の総務・労務・法務担当者など、多くが「中小企業の従業員」となっています。

本記事では、中小企業のコンプライアンスの意識調査の結果について、概要を紹介しています。

さらに踏み込んだ調査結果の紹介や考察、コンプライアンス意識を高めるための具体対策については、以下のレポート資料に記載しているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録