残業規制により何が変わった?業種別の2024年問題や違反時の罰則

2019年から順次施行されている働き方改革関連法により、企業は従業員の残業について今まで以上に敏感になる必要が出てきました。

特に、2024年4月から残業規制が適用される4業種においては、深刻な影響が出る可能性が指摘されていることから、「2024年問題」と言われています。

この記事では、残業規制がどういうものかについてや、2024年問題に向けての対策などについて、詳しく解説していきます。

目次

残業(時間外労働)の上限規制とは

残業(時間外労働)の上限規制とは、原則として「月45時間・年360時間」を超える残業をさせてはならない、という制度です。

2019年の働き方改革により導入され、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から上限規制が適用されています。

ただし、臨時的な特別の事情がある場合は、「月45時間・年360時間」を超えることが可能です。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」

2024年4月から残業規制の対象となる4つの業種

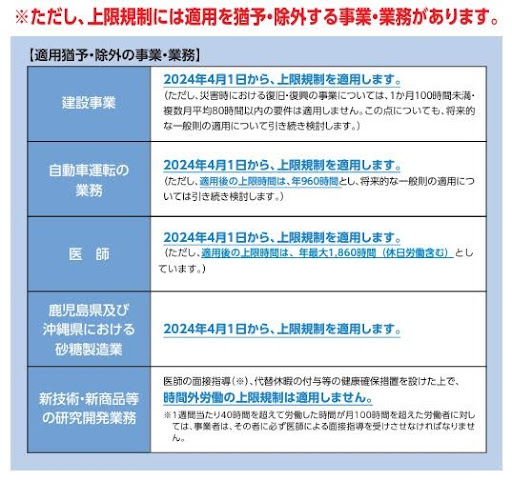

働き方改革により残業時間に対して上限が設けられましたが、以下の5つの業種については適用が除外されていました。

出典)厚生労働省「働き方改革関連法に関するハンドブック」

しかし、「新技術・新商品等の研究開発業務」を除く4つの業種については、2024年4月から残業規制が適用されることになります。

建設事業

建設事業における残業規制は、2024年4月から以下のようになります。

| 年間の残業時間の上限 | 年720時間 |

| 残業+休日労働の上限 | 月100時間未満 |

| 月45時間超の残業が可能な月数 | 年6ヶ月 |

| 2~6ヶ月平均の残業時間の上限(休日労働含む) | 月平均80時間 |

ただし、災害時における復旧・復興事業の場合は、「残業と休日労働の合計が100時間未満」「2~6ヶ月の残業が平均80時間以内」という規制が適用されません。

参考)厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

自動車運転の業務

「自動車運転の業務」とは、タクシードライバーやバスの運転手、トラックの運転手など、自動車を運転する仕事のことです。

これらの業務における残業規制は、2024年4月から以下のようになります。

| 年間の残業時間の上限 | 年960時間 |

| 残業+休日労働の上限 | なし |

| 月45時間超の残業が可能な月数 | なし |

| 2~6ヶ月平均の残業時間の上限(休日労働含む) | なし |

建設業とは違い、残業規制があるのは「年間の残業時間」のみです。

残業+休日労働や、月45時間超の残業回数などには制限がありません。

参考)厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

医師

医師に対しての残業規制は、業務の特性上、少々複雑になっています。

A水準・B水準・C水準という3つの区分があり、それぞれ異なる基準が適用されます。

- A水準:B水準とC水準に該当しないすべての医療機関

- B水準:救急医療など地域医療を支える医療機関

- C水準:高度な技能習得を目的とした研修を実施する医療機関

2024年4月からの医師に関する残業規制の内容は以下の通りです。

| 年間の残業時間の上限 | ■A水準:年960時間■B水準:年1860時間■C水準:年1860時間 |

| 残業+休日労働の上限 | なし(全基準共通) |

| 月45時間超の残業が可能な月数 | なし |

| 2~6ヶ月平均の残業時間の上限(休日労働含む) | なし(全基準共通) |

参考)厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業における残業規制は、2024年4月から以下のようになります。

| 年間の残業時間の上限 | 年720時間 |

| 残業+休日労働の上限 | 月100時間未満 |

| 月45時間超の残業が可能な月数 | 年6ヶ月 |

| 2~6ヶ月平均の残業時間の上限(休日労働含む) | 月平均80時間 |

他の3業種のような特例はなく、上限規制のすべてがそのまま適用されます。

参考)厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

懸念される各業種における2024年問題

残業規制の適用が猶予されていた建設業・運送業・医師などの業種において、2024年4月から規制が適用されるため、労働環境の変化や人手不足といった問題の発生が懸念されています。

これが、残業規制における「2024年問題」です。

たとえば物流業界であれば、トラックドライバーの労働時間が年間960時間に制限されるため、輸送効率の低下や配送遅延などのリスクがあります。

また、月60時間を超えた残業についての割増率が25%から50%にアップしたことで、経費削減のために長時間の残業を削減する企業も増えるでしょう。

そうなると、当然ドライバーの収入は減少するため、離職に繋がってしまいます。

ただでさえ人手不足で困っている企業が多い中、更に拍車がかかってしまうかもしれないのです。

この問題は物流業界だけでなく、バスやタクシーといった運輸業や、医療業界においても同じような問題が懸念されています。

管理職にも残業規制は適用される?

管理職(管理監督者)には、一般の労働者に適用される残業の上限規制が適用されません。

したがって、「1日8時間・週40時間」という法定労働時間の影響を受けず、「月45時間・年360時間」という残業規制も無関係となります。

また、管理職がどれだけ残業をしても、残業代の支払いは不要です。

このような扱いになる理由は、管理職が「経営者と一体的な立場」にあり、労働時間の裁量権を持つとされているためです。

ただし、「名ばかり管理職」の場合は上記が適用されないので注意しましょう。

たとえば、「店長」という肩書はあるものの、十分な権限がなく、待遇も管理職にふさわしくないものであれば、労働基準法上の「管理監督者」とは認められません。

こうしたケースでは、残業代が発生するうえ、残業規制も適用されます。

参考)厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」

残業規制に違反した場合の罰則

残業の上限規制に違反した場合は、労働基準法119条1号により「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。

とはいえ、いきなり刑事罰が科されることは稀であり、まずは労働基準監督署から是正勧告を受けることが通常です。

勧告に従わず、残業規制に違反した状態が続くような場合には、刑事罰が科されてしまう可能性が高くなるため、注意しましょう。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

2024年問題に向けて企業が取り組むべき対策

物流や建設といった業界に属する企業にとって悩ましい2024年問題ですが、なかでも中小企業にとっては深刻な事態を招くかもしれません。

大企業ほどのマンパワーがないため、従業員の残業が規制されることによって業務に悪影響が出る可能性があるからです。

そうした事態に陥らないよう、早めに以下のような対策を取るようにしましょう。

DX化を進めて業務効率を改善する

DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した業務効率の改善は、2024年問題対策として有効だと言えます。

たとえば運送業界の場合、残業の上限規制によってトラックドライバーの労働時間が制限されることで、輸送効率の低下や人手不足が懸念されています。

しかしDX化を進めることができれば、以下のような業務効率化が可能です。

- 倉庫管理のロボット化や自動積み込みシステムを活用し、作業時間の短縮を図る

- AIを用いた最適ルートの算出や、IoTセンサーによるリアルタイム運行管理で、無駄な時間を削減する

- 電子帳票やデジタル伝票を導入して紙ベースの業務を減らし、事務作業を効率化する

上記はあくまで運送業界の例ではあるものの、どの業界においても、アナログな作業をデジタル化することで効率的な業務遂行を実現することができます。

勤怠管理を徹底する

従業員の労働時間を残業規制に沿ったものにするには、勤怠管理の徹底を意識することも重要です。

厚生労働省では、勤怠管理による労働時間の削減の成功例として、千葉県船橋市にある「株式会社斉藤総業」のケースを挙げています。

この会社では、クラウド型の勤怠管理システムを導入し、月の残業時間が20時間を超えそうになると、本人だけでなく経営者や管理職の人間に対してもアラートが出るという仕組みを構築しました。

その結果、従業員の自己管理意識が高まったことで、月平均の残業時間が大幅に減っています。(2021年度が5.8時間、22年度が5.4時間)

このように、会社として「勤怠管理を徹底する」という姿勢を示すことで、自然と従業員の意識も向上しますので、対策法の一つとして有効です。

参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制適用猶予業種・業務に係る働き方改革の取組」

賃上げを実施する

企業が2024年問題と向き合うためには、業務効率化や勤怠管理による残業の削減だけでは不十分です。

残業が減ると、その分収入も減ってしまい、残業代をあてにしていた従業員にとっては経済的なダメージとなってしまうからです。

最悪の場合、収入減が理由で離職してしまう従業員も出てくるかもしれません。

したがって、残業時間の削減と並行して、賃上げも進めていくようにしましょう。

賃上げを実行するには、賃上げを可能にする利益を確保する必要があります。

厚生労働省では、賃上げの成功事例として、福岡県北九州市で運送業を営む「マルセグループ」の例を紹介しています。

マルセグループでは、取引先と真摯に対話することで多くの取引先から理解を得られ、運賃の値上げを実現しました。

国による働き方改革が周知されていたことも、運賃値上げが了承されやすい要因となっていたようです。

利益を上げる手段は業界や会社によって異なるため、成功事例を参考にしつつ、自社に最適な方法を模索しましょう。

まとめ

大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用となった残業規制。

しかし2024年4月からは、猶予期間が与えられていた業種においても適用となり、ほぼすべての企業が残業規制を遵守しなければならなくなりました。

残業ありきで回っていた会社にとっては厳しい状況ではあるものの、従業員の健康を守るために、残業時間の削減は欠かせません。

「従業員の健康を守ること」は、結果的に「企業を守ること」にもなるので、働き方改革の内容に沿って前向きに取り組んでいきましょう。

関連記事

-

年間残業時間の上限は?36協定との関係や超えた場合の罰則と企業側の対応

年間残業時間は、従業員の健康と企業の法令遵守にとって非常に重要な管理項目です。労働基準法により残業には厳格な上限規制が設けられており、36協定が深くかかわっています。

企業がこの上限を超過すると、罰則の対象となるだけでなく、従業員の健康問題や企業イメージの低下といった深刻なリスクにつながるのです。

この記事では、年間残業時間に関する法的な上限、平均的な実態、具体的な罰則、そして企業が上限を遵守するために具体的に何をすべきかを詳細に解説します。

-

中小企業経営者こそ知っておこう!コーポレートガバナンス報告書の作成・活用まで

「コーポレートガバナンス」と聞くと、大企業や上場企業の話だと感じる中小企業の経営者の方も多いかもしれません。

しかし、実はこの概念こそ、私たち中小企業が持続的に成長し、地域社会からの信頼を勝ち取るために不可欠な要素なのです。

とくに、取り組みを具体的に示す「コーポレートガバナンス報告書」は、単なる形式的な書類ではありません。自社の経営体制を見直して透明性を高め、金融機関からの融資や優秀な人材の確保へとつながる、未来への羅針盤となり得ます。

この記事では、中小企業向けに、コーポレートガバナンス報告書の基本から、効率的な作成・活用方法までをわかりやすく解説します。

-

中小企業で生活残業が発生しやすい原因は?やめさせるための対策を紹介

生活残業は、社員が生活費を補うために意図的に残業を増やす行動です。とくに中小企業では、給与水準の低さや管理体制の不備が原因となり、この問題が発生しやすい傾向があります。

この記事では、生活残業の基本的な定義から、その発生原因、具体的な社員の特徴、企業が負うリスク、そして実際の改善事例までを解説します。経営者として社員の働き方に目を向け、効率的な組織づくりを進めるためのヒントとしてご活用ください。

-

個人情報の第三者提供とは何? 同意の取り方などを知って企業を守ろう

企業活動において個人情報を外部に渡す「第三者提供」は、非常に慎重な取り扱いが求められる行為です。

特に中小企業では、業務委託や顧客対応の一環で個人情報を他社に渡す機会も多いといえます。そのため法的リスクを正しく理解していないと、思わぬトラブルにつながりかねません。

この記事では「第三者提供」の基本的な定義から、同意取得のルール、例外となるケース、罰則の内容までをわかりやすく解説します。企業の“守り”を強化するために、ぜひ参考にしてください。

-

【2025年】厚生労働省が定めるハラスメントの定義を知って、企業の安定した経営を守ろう!

職場のハラスメントは、従業員の尊厳と心身を傷つけ、生産性の低下や離職にもつながる深刻な問題です。とくに中小企業では、限られたリソースの中で効果的な対策が求められます。

この記事では、厚生労働省が示すハラスメントの定義や種類、そして法律で義務付けられている事業主の対応方針をわかりやすく解説します。

また、厚労省の信頼性の高い資料に基づき、中小企業の担当者が実務にすぐに活かせる情報を整理しました。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録