【353社の中小企業が回答】コンプライアンス教育における実態を調査!中小企業もコンプライアンスへの意識が高まりつつある

ISOおよびプライバシーマーク認証支援の専門企業である株式会社スリーエーコンサルティング(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:竹嶋 寛人)が運営するマモリノジダイにて、企業におけるコンプライアンス教育の実態を把握するべく、353社に対してコンプライアンス教育に関する様々なアンケートを実施しました。

回答者は企業の総務・労務・法務担当者など、多くが「中小企業の従業員」となっています。

本記事では、中小企業のコンプライアンスの意識調査の結果について、概要を紹介しています。

さらに踏み込んだ調査結果の紹介や考察、コンプライアンス意識を高めるための具体対策については、以下のレポート資料に記載しているので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

>>コンプライアンス教育の実態調査資料のダウンロードはこちら

目次

調査結果のサマリー

- 過半数の企業が何らかのコンプライアンス教育を実施していた

- 回答者の94.3%がコンプライアンス教育の重要性を認識済み

- コンプライアンス教育の実施に際して外部リソースを活用することには消極的

本調査によって、過半数の企業がすでに何らかのコンプライアンス教育に取り組んでいることが判明しました。

「コンプライアンス教育は大企業が行うもの」という認識を持つ方も多いかもしれませんが、中小企業においても教育を実施する企業が増えているようです。

ただし、外部コンサルや外部システムといったリソースを活用する企業は少ない状況でした。

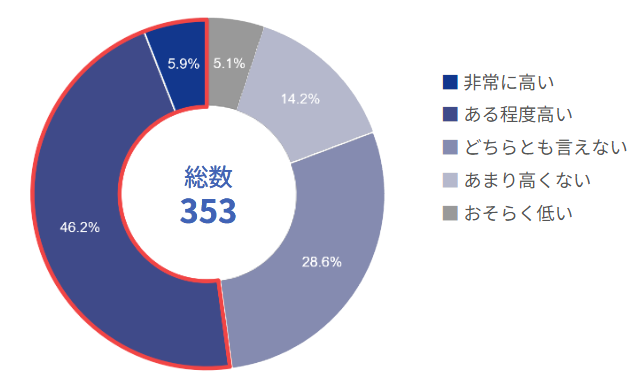

コンプライアンス意識の高さ

「現在、会社のコンプライアンス意識はどの程度高いと感じますか?」という設問に対しては、「ある程度高い(46.2%)」と回答した人が多数派でした。

「非常に高い(5.9%)」と回答した人も含めると、過半数の企業が一定以上のコンプライアンス意識を持っているということになります。

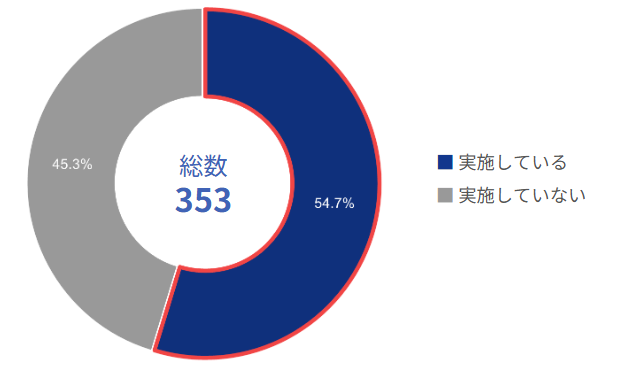

コンプライアンス教育の実施割合

「コンプライアンス教育(研修)を社内で実施していますか?」という設問に対しては、54.7%の人が「実施している」と回答しました。

前項のアンケート結果で、52.1%の人が自社のコンプライアンス意識について「ある程度高い」「非常に高い」と回答していることから、意識の高さと教育の実施率がほぼリンクしている形になっています。

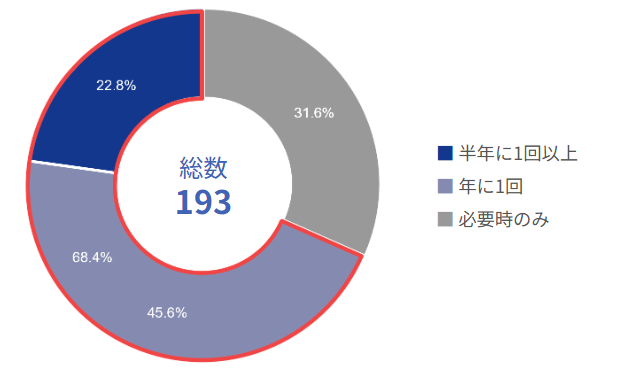

コンプライアンス教育の実施頻度

「コンプライアンス教育を実施している場合、実施頻度を教えてください」という設問に対しては、「年に1回(45.6%)」という回答が最も多いという結果になりました。

「半年に1回以上(22.8%)」という回答も決して少なくはなく、コンプライアンス教育を実施している企業は比較的実施頻度が高いことがわかります。

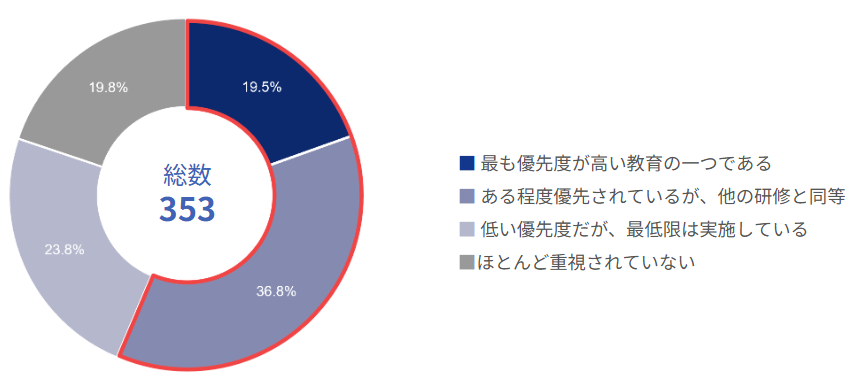

コンプライアンス教育の優先度

「コンプライアンス教育は、他の教育と比較してどの程度優先されていますか?」という設問に対しては、「ある程度優先されているが、他の研修と同等(36.8%)」「最も優先度が高い教育の一つである(19.5%)」と回答した人たちの割合を合計すると、56.3%となりました。

半数以上の企業が、「コンプライアンス教育は軽視されるべきではない」と捉えていることが伝わってきます。

「コンプライアンス教育は役立っていると感じていますか?」という設問にも、94.3%の人が「必要・役立つ」と回答していることから、その重要性を理解している人は多いと言えるでしょう。

ごく一部でコンプライアンス教育に対する懸念の声も存在

企業の総務・労務・法務担当者から、概ね好意的に捉えられているコンプライアンス教育ですが、ごく一部ではコンプライアンス教育とは何たるかを問う意見もありました。

人それぞれ価値観は違うため、コンプライアンスへの捉え方が異なるのはやむを得ないことなのかもしれません。

コンプライアンス教育に対するネガティブな意見の具体的な内容につきましては、記事の最後でダウンロードできる資料に掲載しています。

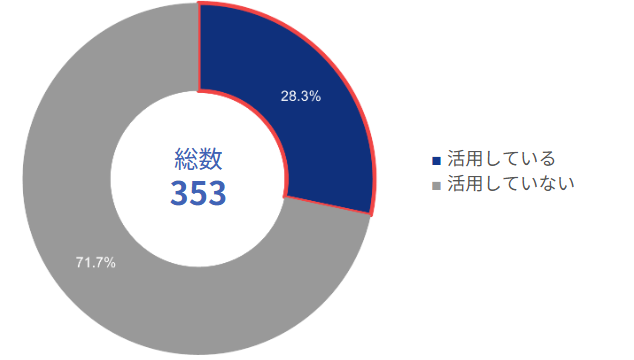

コンプライアンス教育における外部リソースの活用率

「コンプライアンスに関する外部アドバイザーやコンサルタント、システムを活用していますか?」という設問に対しては、71.7%もの人が「活用していない」と回答しました。

コンプライアンス教育の必要性を理解し、実際に教育を実施しているという企業でも、外部リソースを使ってまで実施しようと考えている企業が少ないことがわかります。

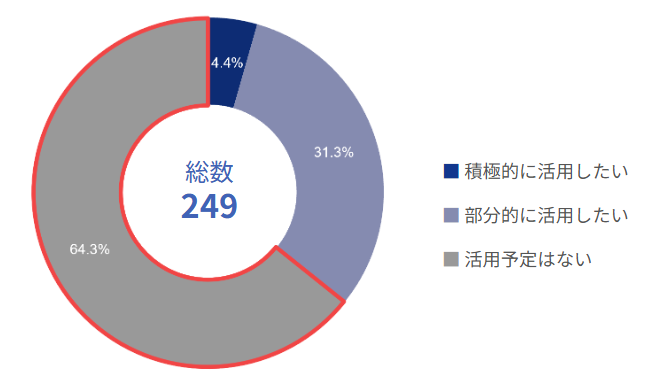

外部リソースを用いることへの意識

「コンプライアンス体制を強化するために、外部のリソース(コンサルタント、システム、研修サービスなど)をどの程度活用したいと考えていますか?」という設問には、64.3%の人が「活用する予定はない」と回答しています。

前項同様、外部リソースの活用に対してはあまり前向きではないことが伝わってきます。

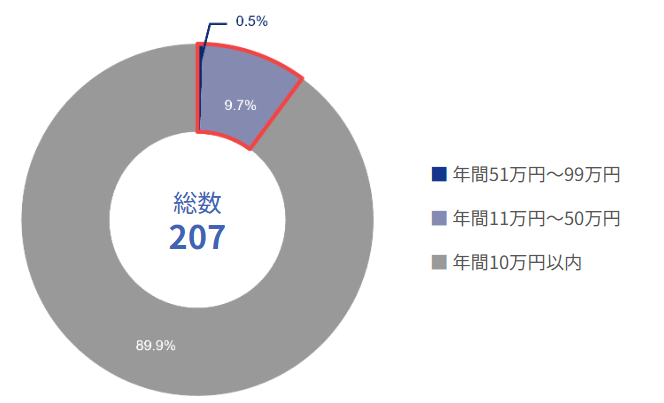

次の「コンプライアンス体制を強化するために、どの程度の予算が掛けられそうですか?」という設問に対しても、ほぼ9割の人が「年間10万円以内」と回答しました。

コンプライアンスの重要性を理解しつつも、外部リソースに対しては消極的な企業が多いということでしょう。

さいごに

以上、353社を対象としたコンプライアンス教育の実態に関する調査報告でした。

なお、本記事では「概要のみ」の紹介となっています。

調査結果の詳細や、コンプライアンス教育に対して企業が抱える課題、課題の解決方法などについては、以下のレポート資料にて詳しく解説しています。

レポート資料では、他社のコンプライアンスに対する意識や動向だけでなく、コンプライアンス意識を向上させる手立ても紹介しているので是非ダウンロードしてご覧ください。

>>コンプライアンス教育の実態調査資料のダウンロードはこちら

関連記事

-

男女雇用機会均等法はいつできた?改正内容・罰則・企業が注意すべき点も紹介

求人情報の出稿や採用活動、人事などの際に、性別を加味している企業もあるかもしれません。

しかし、求人・採用・人事などにおいて性別を理由に差をつけることは、男女雇用機会均等法によって禁止されています。

場合によっては、罰則を科されることもあるのです。

本記事を読むことで、そのようなリスクを回避することができます。ぜひ最後までご一読いただき、男女雇用機会均等法についての理解を深めてください。

-

BCP対策とは?具体的なやり方、マニュアルの作り方などをわかりやすく解説

地震や台風、感染症、サイバー攻撃など、企業活動を脅かすリスクが年々多様化・深刻化しています。そんな中、企業や事業者に求められているのが「BCP対策(事業継続計画)」です。

特に中小企業にとっては、ひとたび事業が停止すれば経営への打撃は計り知れません。さらに近年では、医療・介護分野でBCP対策が法令上義務化されています。

業界を問わず“やっておくべき対策”から“やらなければならない対応”へと変化している状況です。

-

内部統制強化が中小企業にもたらすメリットとは?必要な施策も紹介

経営層の方ならば、「内部統制」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?しかし、具体的に内部統制がどういうものなのか、内部統制に取り組むことでどのような恩恵があるのか、といったことがわからないという方も多いはずです。本記事では、そもそも内部統制とは何なのかについてや、内部統制に取り組むメリット、内部統制の取り組み方などについて詳しく解説していきます。

-

クレームと苦情の違いを理解しよう!言葉の意味、ビジネスシーンでの使い方など

中小企業の現場では、日々の業務の中で「クレーム」や「苦情」への対応を迫られることがあります。

しかし、それぞれの言葉の意味を正しく理解していないと、対応の方向を誤り、さらなるトラブルを招く恐れもあります。

本記事では、「クレーム」と「苦情」の本来の意味やビジネス上の違い、さらに中小企業が注意すべき対応のポイントまでを網羅的に解説します。組織の“守り”を強化するために、ぜひこの機会に理解を深めておきましょう。

-

会社法人番号で何がわかる?番号の調べ方や活用方法を紹介

会社法人番号は法人の身元を特定する重要な識別番号であり、取引や税務処理などで頻繁に使用されます。

この記事では、会社法人番号の基本から、12桁と13桁の番号の違い、具体的な調べ方、実務での活用方法までを徹底解説します。法人番号の仕組みを理解することで、業務効率化や信頼性の向上にも役立つため、ぜひ参考にしてください。

マモリノジダイとは

マモリノジダイとは

会員登録

会員登録